Текст и фото -© Маша Хинич

Не сотвори себе кумира – помню эту заповедь, но мои кумиры сотворили себя сами – талантом, неординарностью, бешеной энергией, бесстрашием, умением бросаться в прорубь неизведанного с головой, не затаив дыхания. В израильской культуре у меня много кумиров, я разбрасываюсь: кумиров в живописи, музыке, литературе, балете – чего уж там скупиться. Одна из таких культовых фигур – Бьянка Эшель Гершуни, чья ретроспективная выставка (куратор – Ави Любин) открылась в прошедшую пятницу, 8 августа, в музее «Мишкан ле-Оманут» в кибуце Эйн-Харод. Официальные подробности о кластере из 4 выставок – вот здесь https://www.facebook.com/MishkanLeOmanutEinHarod/posts/pfbid02iYnWPyDjqankjPfd3zqMGbBdNDZSH515S136hn3hUZ31sRQKLez4UZ1gmnqzjHsbl

Не бросайтесь тапочками те, кто скажут, что ее искусство не академично, аляповато, чересчур красочно, вне канонов и рамок. Оно прекрасно всегда и в любом случае, в пику злопыхателям и невзирая ни на что.

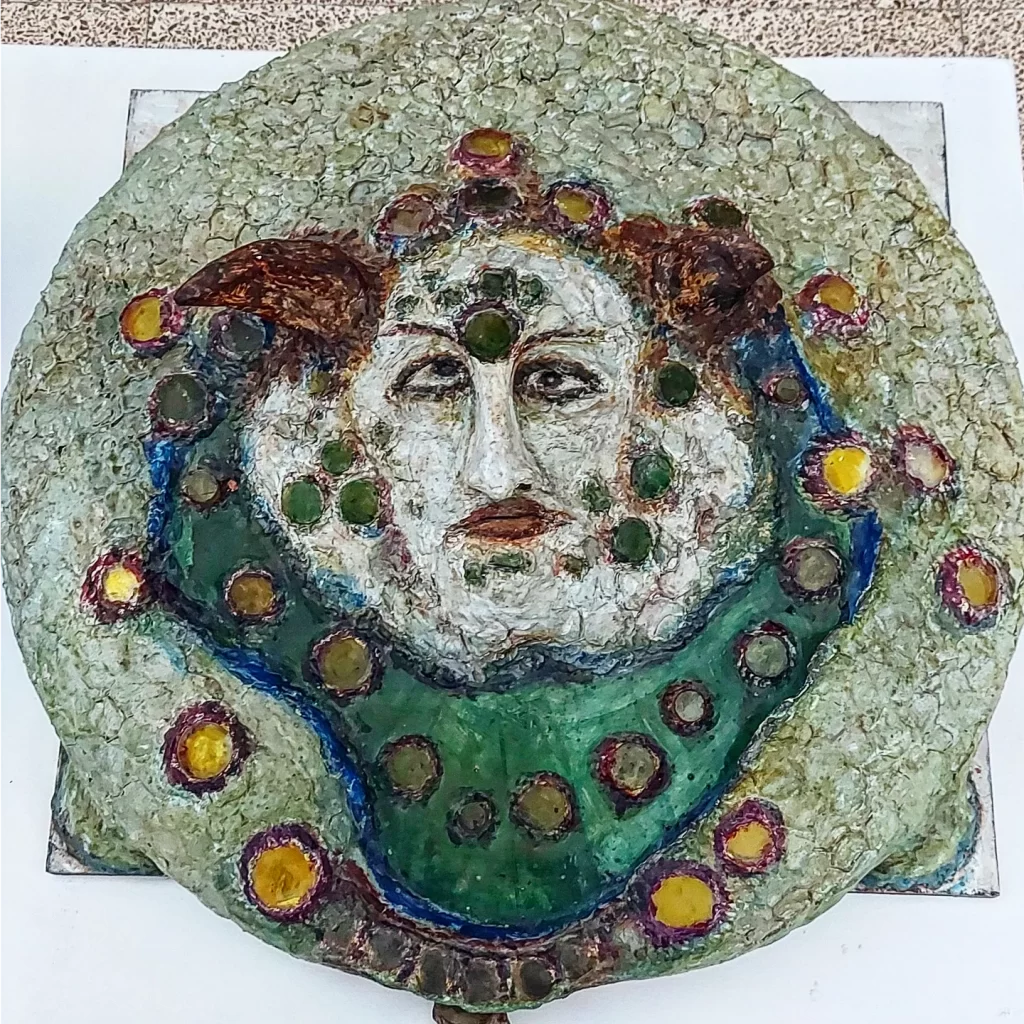

Бьянка Эшель Гершуни (1932–2020) была одной из первых художниц в Израиле, которые исследовали гендерные проблемы, занимаясь, среди прочего традиционно женскими ремеслами – керамикой, к примеру. Выставка в Эйн-Харод – ее первая полноценная ретроспектива за много дет, где представлены керамика, миниатюры, сосуды, живопись, панно, скульптура, авторские «алтари», ювелирное искусство, рисунки, чеканки, ассамбляжи и то, что сегодня принято называть инсталляциями – огромные трехмерные картины-рельефы. Смесь барокко и китча, феминистской «оптики» и автобиографии, дистанция по отношению к мейнстриму, золотые объекты, головы, лошади, черепахи, карты Таро и явные предсказания – то ли апокалипсиса, то ли рая. В этом редком сочетании материальной изобретательности и внутренней откровенности, соединении драгоценного и дешевого, отсутствии перегородки между ремеслом и «большим» искусством; ее пережитой и прожитой личной траектории, превратившейся в последовательную иконографию ритуалов, черепах, голов, крестов и цветов, в сюжетах и церемониях смерти и возрождения, в христианской символике, образах распятия, в резком и выразительном диалоге материальных коллизий и эмоциональных пластов аллегорий – во всем этом еще надо разобраться.

Трудно, да и вряд ли нужно, стремиться рассказать об искусстве Бьянки Эшель-Гершуни (1932–2020) как о единой, цельной и непрерывной истории, охватывающей шесть десятилетий её творчества. За эти годы Эшель-Гершуни работала в самых разных областях и с разными материалами. Она использовала широкий спектр техник – от ковки и пайки металла до цифровой живописи. Её работы, соединяющие повествовательность, материальность, эмоциональную насыщенность и концептуальную глубину, затрагивали множество тем – брак и рождение, культ и ритуал, религии и патриотизм.

Эшель-Гершуни была фигурой самобытной, многосторонней, выбивавшейся из привычных рамок израильского художественного поля. И по стилю, и по автобиографичности своих тем она шла вразрез с общепринятым направлением местной сцены. Истоки её искусства – в детских поездках с отцом по церквям Болгарии, а его содержание часто было связано с личными трагедиями: гибель первого мужа, Моше Эшеля, военного лётчика, в ходе Синайской кампании, и разрыв со вторым мужем, художником Моше Гершуни, открыто заявившим о своей гомосексуальности. Наряду с биографическим пластом в её произведениях присутствовали христианская символика и ритуальный язык, богатая и чувственная материальность, глубокое знание истории искусства. Она свободно переходила от «высокой» культуры к «низкой», от миниатюры к монументу, от декоративного к художественно значимому.

Одновременные крик и шепот затерянной личности, погруженной в символический ритуал, мифы патриархата, стереотипы о женской природе. С годами формы менялась, а ее работы становились похожи на театральные пьесы о жизни и смерти, обряде и интимности. Символ черепахи, появившийся у неё в 1990 х, обрёл глубокое внутреннее значение: медлительность, тяжесть внутреннего мира, одновременно стремление скрыться и проявиться, рождение и конец – ирония формы великих контрастов из греческой классики и балканской религиозной символики.

Несмотря на то, что её работы экспонировались в Музее Израиля и в Тель-Авивском музее искусств, а в 2009 году она была удостоена Премии Министерства культуры за вклад в искусство, Эшель-Гершуни в значительной мере оставалась на периферии художественной жизни – не вписываясь в мейнстрим и канонические течения израильского искусства. Выставка в Эйн-Харод – первая её полноценная ретроспектива.

Бьянка Эшель-Гершуни родилась в ноябре 1932 года в Софии, но выросла уже в подмандатной Палестине: семья переехала в Эрец-Исраэль в 1939-м, ее детство и юность прошли в Тель-Авиве, где позже сформировался первый интерес к рисунку, скульптуре и ремеслу, а ещё позже – понимание того, что работа с формой может принимать разные масштабы и взаимодействовать с разными материалы.

Эшель-Гершуни училась в Институте Авни в начале 1960-х годов, получив там академическую основу живописи и скульптуры; параллельно она осваивала работу с металлом вне формальной программы, и уже тогда начали появляться «скульптурные украшения», в которых она объединяла благородные сплавы с пластиком, стеклом, перьями и бусинами, размывая грань между украшением и объектом современного искусства.

С конца 1960-х и в 1970-е годы Бьянка Эшель-Гершуни шла к публичному признанию: техника пайки и сплющивания металла позволяла работать и с ювелирными миниатюрами, и с более свободными композициями. В феврале – апреле 1977 года Музей Израиля в Иерусалиме представил персональную выставку её ювелирных работ.

Бьянка преподавала на отделении металла и ювелирного дела «Бецалеля» в 1977-1986 годах, и ее педагогический опыт шел параллельно с личным поиском: любое сочетание материалов становилось новым высказыванием в ее лексиконе – золото и пластик, эмаль и стекло, ready-made и рукотворные детали, что в израильском контексте тех лет выглядело не просто смело, а методологически ново.

Личная жизнь Бьянки Эшель-Гершуни отражалась в ее творчестве: ее первый муж, Моше Эшель, военный летчик, погиб во время Синайской кампании 1956 года; пережив утрату, художница обратилась к керамике и постепенно расширила круг медиа; в 1964 году она вышла замуж за художника Моше Гершуни, отношения со временем распались, и жизненные неурядицы и перипетии отразились в таких мотивах ее работ, как ритуалы, жертвенность, боль и возрождение, которые столь заметны в скульптурах и ассамбляжах 1980-х.

В 1985 году Тель-Авивский музей искусств представил выставку ее работ 1980–1985 годов – насыщенных объектных композиций и авторских «алтарей»; в 2001 году там же прошла выставка «Step by Step», позволившая увидеть, как мотивы религиозной и балканской образности, автобиографии и «низовых» материалов складываются в последовательный язык; этот период закрепил ощущение художницы как заметной фигуры, работающей на стыке «высокого» и «низкого», личного и универсального.

В 1990-е годы к рельефам, сосудам и живописи добавился устойчивый знак черепахи, читающийся как образ медленного движения, защиты и уязвимости; головы, лошади, эмблемы обрядов и домашнего культа образовали собственный иконографический ряд, который будет варьироваться и в дальнейшем, в том числе в цифровой живописи.

В 2009 году Министерство культуры и спорта Израиля присудило Эшель-Гершуни Премию за жизненные достижения, а в 2010 году Герцлийский музей искусства и Музей Негева подчеркнули ее переход к цифровой живописи – ее скульптуры-«головы» были напечатаны и показаны как новое направление ее творчества, в которой «чистота экрана» нарушалась авторской рукой, а внутренний взгляд фигур становился тем самым ее знаменитым «взглядом внутрь».

Сайт музея Мишкан ле-Оманут Эйн-Харод – https://museumeinharod.org.il/

Картинки здесь – https://museumeinharod.org.il/%d7%a8%d7%98%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%a4%d7%a7%d7%98%d7%99%d7%91%d7%94-2/